小説って、ぜんぶが想像で作られた話だと思っていませんか?

実は、実在した人や出来事をもとに書かれた物語もたくさんあるんです。

「本当にいた人」が主人公の物語って、それだけでちょっと興味がわいてきませんか?

現実にあったことが土台になっているからこそ、物語がリアルで、生き生きとしていて、とても面白いんです。

しかも、その人物が生きた時代や社会、歴史についても自然と知ることができます。

今回は、中学生や高校生にぜひ読んでほしい、「事実」がもとになった小説を選びました。

気になる人物やテーマの本から、ぜひ手に取って読んでみてください。

せっかく本を読むなら、入試に出た本を読んでみませんか?

このブログでは、中学入試・高校入試で出題された本のなかから選んでいます。なぜなら……。

中学・高校受験出題本はとにかくおもしろい!

国語の専門家である国語の先生たちが選んだ本はどれも失敗なし!なのです。

音楽家滝廉太郎の青春物語『廉太郎ノオト』

瀧廉太郎(たき れんたろう)

明治時代の音楽家

1879年(明治12年)ー1903年(明治36年)

●画像をクリックするとアマゾンへ

【著者】谷津矢車

【出版社】中央公論社

●あらすじ

音楽の教科書でお馴染み、丸眼鏡の音楽家、瀧廉太郎の物語です。

滝廉太郎って、とっても短命だったのを知っていますか?

西洋の文化が日本に入ってきた明治時代を駆け抜けた!

短い人生のなかでも、音楽を愛し、音楽で生きることに精一杯だった滝廉太郎の青春時代を中心に書かれています。

2020年度、兵庫県の公立高校入試で出題された

2021年度、東京都立西高校、熊本県の公立高校の高校入試で出題された

おすすめポイント

音楽の才能のある女性に憧れと嫉妬をする気持ち、好きな音楽の道を歩むために必死になる、日本に音楽をひろげたい気持ち。

滝廉太郎のもつ、純粋な心が伝わってきます。

☟作者、谷津矢車さんのつぶやき

えっ、拙作『廉太郎ノオト』(中央公論新社)、兵庫県の公立高校の試験問題に使われたんですか!? pic.twitter.com/t0LqvHHmAg

— 谷津矢車(戯作者/小説家) (@yatsuyaguruma) March 24, 2020

国産眼鏡物語『おしょりん』

増永眼鏡(福井市)を創業した兄弟

●画像をクリックするとアマゾンへ

【著者】藤岡陽子

【出版社】ポプラ社

●あらすじ

物語の舞台は明治38年、福井県麻生津村。

めがねで世界を変えた兄弟、兄の増永五左衛門と弟の幸八。

ほとんど普及していなかった「めがね」に着目し、農業以外での村の新たな産業として、めがね製造を提案した兄弟。

村人たちの猛反対の中、二人は困難な道をどう歩むのでしょうか?

2024年度、立教新座中学校の中学入試で出題された

2017年度、山形県、富山県の公立高校の高校入試で出題された

おすすめポイント

新産業「めがね」に奮闘する兄弟の、あきらめない心とパワーに勇気をもらえます。

☟2023年に映画化されています

宮沢賢治の家族物語『銀河鉄道の父』

作家、宮沢賢治

1896(明治29年)ー1933(昭和8年)

●画像をクリックするとアマゾンへ

【著者】門井慶喜

【出版社】講談社

●あらすじ

父親、政次郎の目線で語られる宮沢賢治の物語です。

教科書で習う、すてきな宮沢賢治の詩や小説からは想像のつかない「ダメ男賢治」にビックリしますが……。

でも、大切な家族を失ったことで賢治は変わっていくのです。

2020年度、開成高校入試の高校入試で出題された

おすすめポイント

「ダメ男賢治」を見守る父の愛情はもちろん、お互いを想いあう家族のやさしさや、愛しさがたっぷりつまった家族物語としても楽しめます。

☟2023年に映画化されています

ライバル芸術物語『ごんたくれ』

①曾我 蕭白(そが しょうはく)

1730ー1781年

江戸時代中期の絵師、高い水墨画の技術を誇る

②長沢 芦雪(ながさわ ろせつ)

1754ー1799年

江戸時代の絵師、円山応挙の弟子

●画像をクリックするとアマゾンへ

【著者】西條奈加

【出版社】光文社

●あらすじ

江戸幕府10代目の徳川家治時代。

江戸では田沼意次が活躍し、『解体新書』が刊行され蘭学に注目が集まっていた頃。

京都で、芸術を探求するふたりの絵師の物語です。

ライバルとしてお互いを認め、喧嘩しながら切磋琢磨し腕を磨く、若きふたりの絵師たちの生きる道とは?目指す絵とは?

2023年度、秋田県の県立高校の高校入試で出題された

おすすめポイント

社会の現実と自分の理想とのはざまで生きる難しさは、現代にも通じます。

京都弁で語られる、アート、歴史、京都、読みどころが盛りだくさんの時代小説です。

明治建築物語 『剛心』

明治時代の建築家、妻木 頼黄(つまき よりなか)

1859ー1916年

明治建築界の三大巨匠の一人

●画像をクリックするとアマゾンへ

【著者】木内昇

【出版社】集英社

●あらすじ

明治から大正にかけて活躍した建築家、妻木頼黄(よりなか)の物語。

突然、西欧化の波がふきあれた明治時代、「やみくもに欧化するのではなく、西欧の技術を用いた江戸の再興を」と心に誓い、数多くの国の礎となる建築に挑み続けた建築家がいたのです。

かなりの長編小説で、読むのは大変ですが、それだけに読み終わった後に胸にせまる感動があります。

2023年度、愛媛県の公立高校入試で出題された

おすすめポイント

「剛心」を常に胸に抱き、日本らしさを忘れず、建築に情熱を捧げる男の生きざまがカッコいい!!

ポン菓子製造機物語『バケモンの涙』

日本初のポン菓子製造会社、タチバナ機工(北九州市戸畑区)の創業者、吉村利子さん

●画像をクリックするとアマゾンへ

【著者】歌川たいじ

【出版社】光文社

●あらすじ

舞台は太平洋戦争末期の大阪。

戦争が悪化して、食べることもままならず栄養不足になる子どもたちを、なんとしても救いたいと願った教師のトシ子。

子どもを救いたい一心で、苦難を乗り越え、自分の信念を貫き、奮闘するトシ子の感動物語です。

2024年、目黒日本大学中学校の中学入試で出題された

おすすめポイント

トシ子のはかりしれないパワーを生み出したのは?

一般の人たちに苦しみをあたえた悲惨な「戦争」を知るのにもおすすめです。

江戸時代の天文物語『天地明察』

江戸時代前期の天文暦学者、渋川春海(しぶかわ はるみ / しぶかわ しゅんかい)

1639年ー1715年

●画像をクリックするとアマゾンへ

【著者】冲方丁

【出版社】KADOKAWA

江戸4代将軍家綱の時代、日本独自の暦を作る大事業に取り組む!

ひとりの男の、生涯をかけたお仕事物語です。

失敗しても諦めずに、コツコツと目の前のことに取り組んだ先に見えるものがある。

そして、懸命に打ち込んだときに助けてくれる仲間がいる。

たくさんの個性豊かで優秀な人たちと交流し、学びながら、成長していく男の青春、人生物語でもあります。

2021年度、神奈川県の公立高校の高校入試で出題された

おすすめポイント

こちらも、かなりの長編小説!

天文といった難しい話しかと思いきや、ひとりの男性の波乱万丈の生き方に魅了されて、「これからどうなるのか?」と先の展開が楽しみになる本でした。

☟映画化されています

女性登山家物語『淳子のてっぺん』

女性として世界で初めてエベレスト登頂に成功した登山家、田部井 淳子(たべい じゅんこ)

1939(昭和14年)ー2016年

●画像をクリックするとアマゾンへ

【著者】唯川恵

【出版社】幻冬舎

●あらすじ

山が好きだということをのぞけば、ごく平凡な女性だった淳子が、女性だけの登山隊で、エベレストを目指す!

難題をひとつひとつ乗り越えて、登っていく。

山登りも、人生も似たようなものなのかもしれない。

山を愛し、家族を愛したひとりの女性の人生物語。

2019年度、専修大学松戸中学校の中学入試で出題された

おすすめポイント

山登りに興味がある人にぜひぜひおすすめです。

大自然の美しさと、恐ろしさをリアルに感じられる登山のドキドキ感が高揚感も楽しめます。

女性教育物語『らんたん』

女性教育者、恵泉女学園の創立者

河井 道(かわいみち)

1877ー1953年

●画像をクリックするとアマゾンへ

【著者】柚木麻子

【出版社】小学館

●あらすじ

新渡戸稲造、津田梅子、平塚らいてう、山川菊栄、広岡浅子、村岡花子、さらには野口英世まで、次から次へと当時の有名人ぞくぞくと登場!

そんな著名人たちと交流し、いろいろな考え方や思想を目にして、体験しながら、新しい女性教育に情熱を注ぐ河井道の物語です。

おすすめポイント

女子が男子とおなじように教育を受け、自由に生きるのが制限されていた時代が、つい数十年前にはあったのかと……。

だからこそ、生き生きとパワフルに生きる女性たちの姿がまぶしいが感じられます!

国産ジーンズ物語『百年の藍』

国産ジーンズ 岡山デニム

●画像をクリックするとアマゾンへ

【著者】増山実

【出版社】小学館

●あらすじ

大正時代に起きた関東大震災から、現代2023年までの100年間にわたるジーンズの歩みが物語になった!

国産ジーンズの聖地・児島(倉敷市)を舞台に、岡山デニムはどうして生まれたのか?

身近なファッションアイテム、ジーンズだからこそ読みごたえがたっぷり。

ジーンズだけでなく、ジーンズを取り巻く社会や文化、ファッションといった、日本の100年も同時に知れる近現代史物語としても楽しめます。

2024年度、桜蔭中学校の中学入試で出題された

おすすめポイント

ファッション好きの人におすすめです。

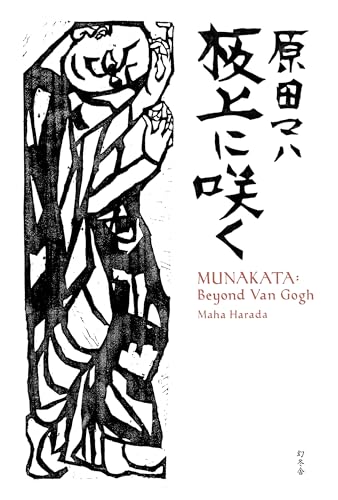

原田マハ アート小説『板上に咲く花』

木版画家、棟方志功

板上に咲く MUNAKATA: Beyond Van Gogh (幻冬舎単行本)

●表紙情報

棟方志功の版画

●画像をクリックするとアマゾンへ

【著者】原田マハ

【出版社】幻冬舎

●あらすじ

木版画で世界を変えた人がいます。

ちょっと変わり者だけど、純粋で、めちゃくちゃアツい芸術家・棟方志功(むなかたしこう)です。

この本は志功の生涯を描きだした、ただの「芸術家伝記」ではありません。

いつも志功のために墨をすり続け、そばで支え続けた志功の奥さん、チヤさんの目から見た志功の姿が語られるのです。

お金がなくても、運が悪くても、夢をあきらめない!

志功とチヤ、そして家族の”あったかくてちょっぴり泣ける”、棟方志功物語。

努力・情熱・愛がギュッと詰まっています。

2025年度、立教新座高校の高校入試で出題された

おすすめポイント

青森弁で語られる物語にどっぷりハマってしまいます。

ゴッホにあこがれた棟方志功。

そして、志功と「民藝」を愛した柳宗悦との出会い――。

原田マハさんの他の作品ともつながるような、そんな面白さも感じられます。

–>

原田マハ アート小説『リーチ先生』

イギリス人陶芸家、バーナード・リーチ

1887ー1979年

●画像をクリックするとアマゾンへ

【著者】原田マハ

【出版社】集英社

●あらすじ

世界を旅した、情熱の陶芸家がいた。

その名は、バーナード・リーチ。

イギリス生まれ、日本を愛した男。

明治・大正・昭和——三つの時代を生き、日本とイギリスを行き来しながら、リーチは「陶芸(民藝)」を求め続けた。

彼が若いころ出会った、まだまだ未熟な若手陶芸家・亀ちゃん。

そして、リーチを取り巻く若い日本人芸術家たちとの出会い。

彼らと語り合い、ぶつかり合いながら、友情をはぐくみ、青春をもう一度生きるように、リーチは作品に向き合っていく。

年をとっても、情熱はまるで炎のように消えない。

ひとつの道を極めようとしたリーチの生きざまは、めちゃくちゃカッコいい。

これは、夢を追いかけ続けたひとりの男の、リアルで熱いアート人生ドラマなんです。

おすすめポイント

明治時代に活躍した芸術家たちが次々と登場してびっくり!

柳宗悦、富本憲吉、濱田庄司、河井寛次郎、志賀直哉、岸田劉生、武者小路実篤…。

若き芸術家たちの熱気やエネルギーが、リアルに伝わってきます。

長編ですが、主人公・リーチの人生にワクワクしながら読み進められます。

2024年度、都立国分寺高校の高校入試で出題された

原田マハ アート小説『デトロイト美術館の奇跡』

セザンヌ、デトロイトに住む人たち

●表紙情報

ポール・セザンヌ

妻オルタンスを描いた肖像画《マダム・セザンヌ》

●画像をクリックするとアマゾンへ

【著者】原田マハ

【出版社】新潮社

●あらすじ

もし、あなたの住む市が破産寸前になったら…どうする?

しかもその危機を救う方法が、美術館の超お宝コレクションを売ることだったら――!

モネ、ゴッホ、ピカソ、マティス、セザンヌ…。

世界に誇る名画たちが売られちゃう!?

誇りであるアートを守るか、生活を守るか――市民が迫られる究極の選択。

本当にあったお話をもとにした感動ストーリー。

「大切なものってなんだろう?」って考えたくなる一冊です

2023年度、開智高校の高校入試で出題された

おすすめポイント

絵画を家族のように愛する人たちが起こす奇跡!

大切なものを想う気持ちには、計り知れない力があります。

その力は、まっすぐに私たちの心を打ち、深い感動を届けてくれます。

文庫本で140ページ程度で短い物語ですが、心にあたたかさが残る素敵な物語です。

原田マハ アート小説『暗幕のゲルニカ』

ピカソ

●表紙情報

ピカソ

代表作《ゲルニカ》

●画像をクリックするとアマゾンへ

【著者】原田マハ

【出版社】新潮社

●あらすじ

「ピカソの絵って、なんだかよくわからない」

「名前は知ってるけど、どんな人だったの?」

そんなふうに思ったこと、ありませんか?

世界的に有名なピカソの名画《ゲルニカ》に迫るアート・サスペンス。

時代を超えてつながる“ふたりの女性”の視点から、《ゲルニカ》に隠された秘密を追う、ミステリーのようなストーリーです。

現代の主人公は、ニューヨーク近代美術館(MoMA)のキュレーター・八神瑤子。

彼女は、国連本部に飾られていた《ゲルニカ》のタペストリーが突然姿を消した事件に巻き込まれます。

そこから明らかになる《ゲルニカ》にまつわる知られざる真実とは…?

もうひとりの主人公は、ピカソの恋人であり、写真家でもあったドラ・マール。

彼女は、実際に《ゲルニカ》が描かれていく様子を、ピカソのすぐそばで見ていました。

スペイン(ピカソの祖国)内戦の中で、ピカソは何を思い、あの絵に何を込めたのでしょうか?

《ゲルニカ》はなぜ描かれたのか?

アートと歴史、謎が交差するこの物語の先に、きっとあなたも「ピカソをもっと知りたい」と思うはずです。

2018年度、海陽中学校の中学入試で出題された

おすすめポイント

作品「ゲルニカ」の謎だけでなく、ピカソ自身の人生にも迫る物語。

天才画家といわれるピカソの人間臭さがみえてくるのがおもしろいです。

原田マハ アート小説『リボルバー』

ゴッホとゴーギャン

●表紙情報

フィンセント・ファン・ゴッホ

《ひまわり》

ロンドン・ナショナル・ギャラリー所蔵のもの

●画像をクリックするとアマゾンへ

【著者】原田マハ

【出版社】幻冬舎

●あらすじ

誰もが知る画家、フィンセント・ファン・ゴッホ。

彼の死は「拳銃(リボルバー)による自殺」とされています。

――でも、本当にそうだったのでしょうか?

物語は、ある日パリのオークション会社に届いた1丁の古びた拳銃から始まります。

それは、ゴッホが命を絶ったとされる“凶器”だというのです。

オークション会社で働く高遠冴は、真相を探るうちに、ゴッホとゴーギャン――二人の画家が南フランスで過ごした数か月間の、知られざる秘密に迫っていきます。

友情? それとも裏切り?

芸術と狂気が交差するなかで、冴がたどりついた“真実”とは?

アートと歴史をめぐる、ハラハラドキドキのゴッホの死をめぐるミステリー。

そしてゴッホとゴーギャンのゆがんだ友情が、読む人の胸を深く打つ一冊です。

2025年度、渋谷教育学園渋谷中学校(帰国生)の中学入試で出題された

おすすめポイント

ゴッホの死。

そして、ゴッホとゴーギャンのすれ違う気持ち――。

どちらも本当のところはわかりません。

でも、原田マハさんの描く世界は、その「わからないはずの真実」を、まるで目の前に広がるように感じさせてくれるのです。

情景が浮かび、気持ちが伝わってきて、物語にどっぷりと引きこまれてしまいました。

原田マハ アート小説『たゆたえども沈まず』

ゴッホとゴッホと関わるパリに住む日本人画商、林忠正

●表紙情報

ゴッホ

《星月夜》

●画像をクリックするとアマゾンへ

【著者】原田マハ

【出版社】文藝春秋社

●あらすじ

「ゴッホって、ひまわりの絵を描いた人でしょ?」

そんな“アート初心者”にこそ読んでほしい、ゴッホの知られざる物語!

実はあのゴッホ、若いころは全然売れない画家だったんです。

そんな彼の人生にかかわったのが、なんと日本人!?

その名は林忠正(はやし ただまさ)。

パリの美術界で浮世絵を売っていた、超やり手の画商です。

➡実在した人物!!

芸術にすべてをかける天才ゴッホ、兄を支える弟テオ、そして日本からやってきた忠正。

この3人の出会いが、やがて“世界を変える一枚”を生むなんて……だれが想像したでしょう?

歴史×芸術×情熱の、ビッグコラボ!

読めばゴッホがもっと好きになる。

そして、美術館にも行きたくなる。そんな一冊です!

おすすめポイント

原田さんの描くゴッホは……。

ゴッホのダメ男ぐあいが、もはや愛おしいです。

アートってよくわからない? でも大丈夫!

この本は、美術のことをまったく知らなくても楽しめます。

むしろ「えっ、こんなドラマあったの!?」ってページをめくる手が止まらなくなるはずです。

2019年度、神奈川県の公立高校入試で出題された

歴史も学べる!の小説本リスト

中学生や高校生におすすめしたい、実在した人たち、事実が元になった小説を【入試出題本】から厳選してみました。

実際に生きていた人たちが活躍して、実際に今使われているものが出来上がる物語は、リアル感がありテレビドラマをみているように楽しめます。

気になる本があったら、どんどん読んでみてね。

音楽家の青春物語

国産眼鏡物語

宮沢賢治の家族物語

ライバル芸術物語

明治建築をつくりあげた男の物語

ポン菓子製造機物語

陶芸を極める男の物語

江戸時代の天文物語

女性登山家物語

女性教育をすすめた女性の物語

国産ジーンズ生産物語

原田マハさんのアート小説(棟方志功)

原田マハさんのアート小説(バーナード・リーチ)

原田マハさんのアート小説(セザンヌ)

原田マハさんのアート小説(ピカソ)

原田マハさんのアート小説(ゴッホとゴーギャン)

原田マハさんのアート小説(ゴッホ、林忠正)

コメント